動画で簡単にまとめましたが、いろいろと資料を読んでまとめたテキストを記載します。

あくまでも、個人的な見解なので、人のノートをかいま見たという気分で見て下さい。

参考文献が明らかでないのもあります。すいません。

下行性伝導路の定義としては下記のように記載されています。

「中枢神経系の上位から下位に向かって走る神経線維束は、さまざまな下行性伝導路を構成している。これらの中には運動系のみでなく、感覚系や自律神経系を制御するものも含まれる。」

勉強していて自分が分かりずらかったのは中枢神経の上位?下位?というところです。

まず、中枢神経は脳と脊髄に分かれるため、上位は脳、下位は脊髄と解釈して良いと思います。

そして下行性伝導路の運動系にだけ焦点を当てれば、幾つかの経路があります。動画では4つの経路としています。(細分化すれば、行く通りも出来るのだと思います。そして文献により違います)

外側皮質脊髄路

前皮質脊髄路

皮質核路

顔面神経へと接続する経路

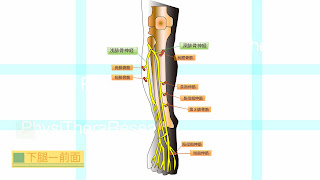

今回は主に下位(脊髄)までの経路である皮質脊髄路についての動画を作りました。

皮質脊髄路 corticospinal tract について

皮質脊髄路は大脳皮質第5層より起こり脊髄に終わる伝導路である。皮質脊髄路は延髄の腹側にある錐体を通過することより、錐体路 pyramidal tract ともいう。

皮質脊髄路は大脳皮質の運動野(第1次運動野、運動前野、補足運動野)の第5層に位置する大型錐体細胞より起こる。また、運動野ばかりではなく、中心後回の第1次体性感覚野(ブロードマン3-1-2野)からも起こる。

走行

皮質脊髄路線維は、大脳皮質第5層より起こり、内包後脚の前端を下行し、中脳レベルでは大脳脚(狭義)、橋レベルでは縦橋線維として橋腹側部、延髄レベルでは延髄腹側の錐体を下行し、延髄の下端にて左右の線維が交叉して錐体交叉(運動交叉)pyramidal decussationを形成する。錐体交叉にて交叉する線維はおよそ全体の70~90%で、反対側の側索を外側皮質脊髄路(錐体側索路)として下行し、最終的に脊髄運動ニューロンに直接、あるいは脊髄介在ニューロンを介して間接的にシナプス結合する。一方、錐体交叉にて交叉しなかったおよそ10 ~30%の線維は、同側の脊髄前索を前皮質脊髄路(錐体前索路)として下行するが、結局、脊髄レベルの白(前)交連で交叉し、反対側の運動ニューロンに接続する。ただし、外側皮質脊髄路(錐体側索路)は全脊髄にわたり存在するが、前皮質脊髄路(錐体前索路)は上部頚髄で終わる。

※非交叉性の前皮質脊髄路も、脊髄レベルに おいて白(前)交連で交叉し、反対側の運動ニューロンに終わるので、交叉性・非交叉性に限らず、皮質脊髄路線維は反対側の運動ニューロンを支配することになる。

とあります。よく脳血管障害では出血や外傷により障害を受けた反対側に症状が現れるのはこのためです。そして錐体路と錐体外路という言葉に必ずぶつかります。

自分もぶつかって3年目です。

生理学の教科書などには「錐体路は指の運動のような微妙な運動の調節に、錐体外路は体幹の運動のような大ざっぱな運動や姿勢の調節に関与する」とあります。

よくわかりません。

そして下記のような文献を見つけました。(断片的にpdfを持っていて、参考文献が明らかでないのですが、非常に分かり易い説明だと思います。)

※どなたか元の文献名が分かれば教えて下さい。

錐体外路系と錐体路系 : 錐体路以外の脊髄運動ニューロンに収斂する脊髄下行路系(例えば赤核脊髄路や網様体脊髄路)、さらに大脳基底核や小脳を中心とする運動制御回路をまとめて錐体外路系と称することがある。そして錐体路に随意運動、 錐体外路に不随意運動という機能を与え、これを対比的、図式的に考察することが特に日本で盛んに行われた。しかし、この対比は不毛であり、我が国におけるこのような伝統的思考は不幸であるといわざるを得ない。そもそも錐体路系と錐体外路系の間には多くの結合があることより、両者を分離して考察することは不可能である。それにサルの錐体路を切断しても、切断後24時間で立ち上がったり、手で檻を掴んだり、エサに手を伸ばすことなどから、錐体路の損傷による随意運動の障害は永続的ではない。また錐体路は、錐体外路系に属する大脳基底核の主要な出力系でもあり、 大脳基底核の障害による不随意運動は、錐体路の切断によって消失する。故に錐体路は不随意運動とも無関係ではない。錐体外路の概念を初めて提出したのは Jacob(1923) である。ヤコブは筋緊張異常や不随意運動を特徴とする異常運動が大脳基底核の障害で発現すること、そしてその症状が錐体路症状と異なることより大脳基底核を錐体外路系と称した。この初期の概念に立ち返り、錐体外路系を大脳基底核に限定すること、そして錐体路 = 随意運動系、錐体外路 = 不随意運動系と二律背反的に考えないことを条件にすれば、錐体外路系という用語を用いて良いだろう。

まだまだ大脳基底核などの正確な役割などは分からないと聞いた事があります。そして実際の脳出血などをイメージすると、、、。

ヒトにおける錐体路障害の多くは内包における脳出血であるが、内包には錐体路線維以外にも多くの上・下行する線維群があるし、また内包に隣接する領域(視床、レンズ核、尾状核など)も出血巣に含まれるからで、臨床例の多くは錐体路単独の障害によるものではない。

経路を定義しても単独の障害がないため実用性がないのかもしれませんが、定義して細分化しないことには何も始まりませんね。

そして発生の経緯を理解すると小児の反射と病的反射が理解できました。

錐体路の個体発生:錐体路は個体発生においてもっとも新しく形成される伝導路で、髄鞘化も最も遅い。 その発達は、主に生後におきる。故に、新生児ではバビンスキー反射陽性である。生後1 年で錐体路の 髄鞘化が完成する頃にバビンスキー反射は消失する。

錐体外路障害ではハンチントン舞踏病やパーキンソン病など、大脳基底核の病変でおこり、代表的な症状は不随意運動です。

解剖の講義で錐体路や錐体外路について話を聞いた時はまったく経路がイメージできませんでした。そして評価学で病的反射の講義を受け、神経内科で運動麻痺や錐体路徴候について学び、ますます混乱は深まるばかりでした。

自分の経験ではまず、経路を理解します。そしてそれらは呼び名が幾つかあります。それらを実際の病状につなげます。これらを一つ一つ理解すると良いと思います。

ぼんやりしたイメージで進むと絡まった細い糸のように修正が利きません。一度絡まった糸を切るなり、ほどくなりしてから望みましょう!

何か間違い等がありましたらコメント下さい。

よろしくお願いします。

参考図書

中村隆一 ほか,基礎運動学 第6版,医歯薬出版. 2009

松澤正,理学療法評価学 第2版,金原出版. 2009

川平和美,標準理学療法学・作業療法学 神経内科学 第3版,医学書院. 2009

佐藤昭夫 ほか, 人体の構造と機能 第2版 医歯薬出版 2009